深度解读日本政府3.31重大报告(下)

继续上回的分析,对日本内阁府3.31报告进行解读。

报告争议焦点:科学预警 vs. 社会恐慌

预警系统的两难:日本气象厅去年首次发布“南海海槽巨大地震注意报”后,民众囤积物资、米价飙升,暴露防災与经济稳定的矛盾。

学界分歧:东京大学盖勒教授等学者质疑概率模型的科学性,认为“地震无法预测”,警告可能引发过度焦虑。但京都大学、名古屋大学很多地震学教授认为目前虽不能精准预测地震,但完全可能基于历史模型和监测数据对地震进行风险评估。

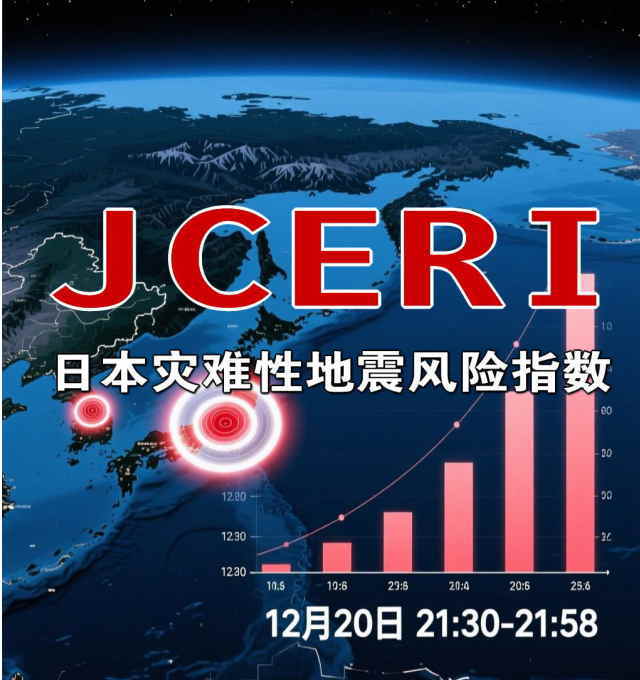

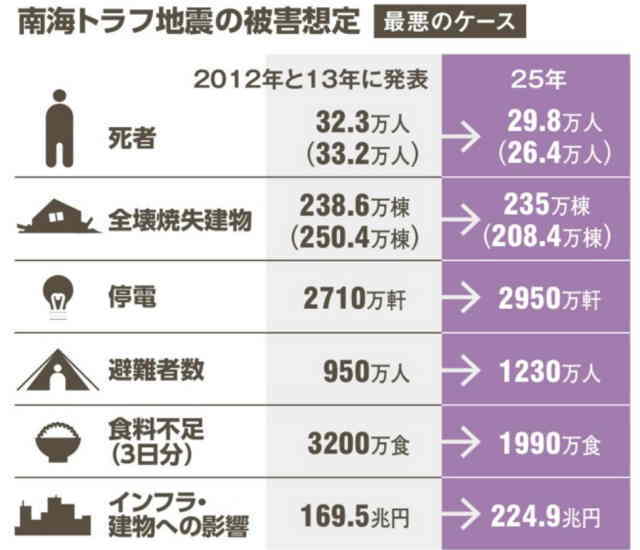

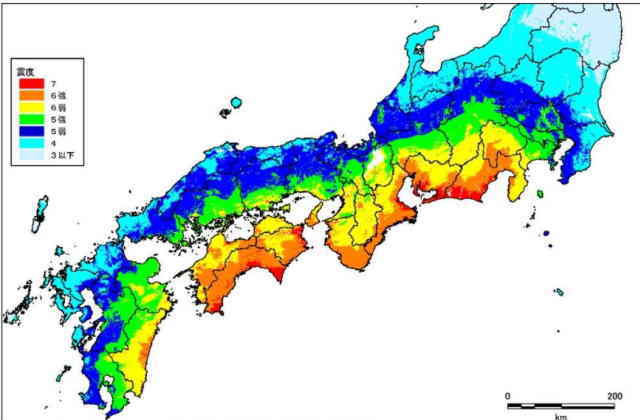

风险评估的量化:大地震损失的量化是基于灾害最高级别的预想结合日本社会现状进行大数据模型推算的结果,基于现代计算机技术,这种大模型推算是量化风险管理的重要工具。日本灾难性地震风险指数(JCERI)正是基于地震历史破裂模型和最新监测数据对大地震风险进行长期评估的一项指标。

政府应对瓶颈:尽管投入数万亿加固设施,但报告坦言现有措施仅能减少20%死亡,离“降低80%”目标差距巨大。

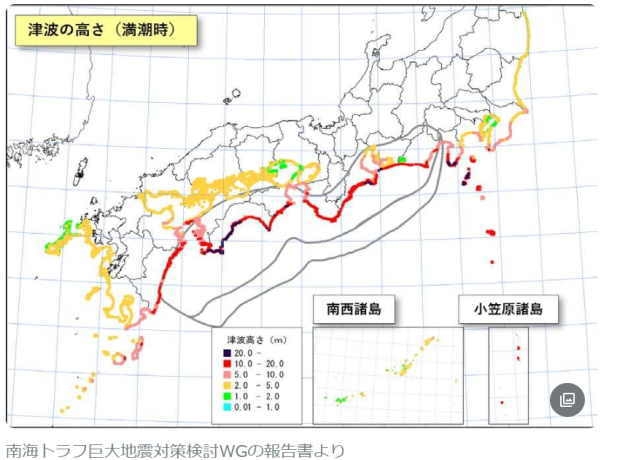

海啸:最致命威胁与逃生关键

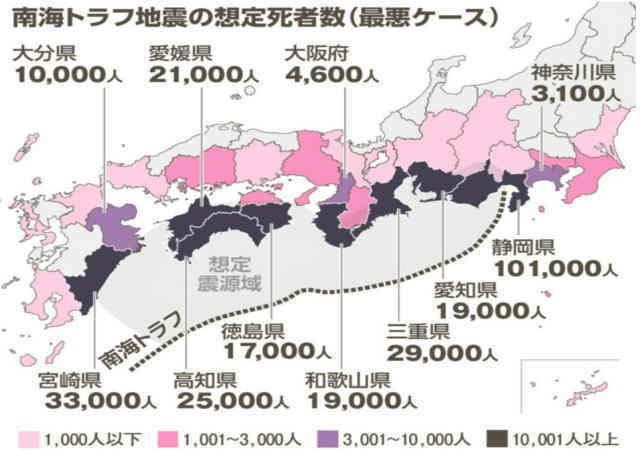

21.5万人可能死于海啸,占死亡总数的72%。

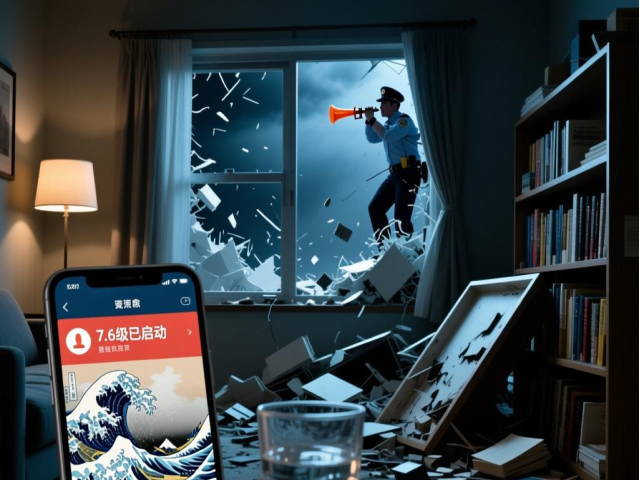

黄金10分钟:地震后若能在10分钟内逃至高地,海啸死亡率可降至9.4万。

香港的潜在风险:模拟显示若发生9.1级地震,香港部分沿岸或现0.5米以上水位异常,需6小时预警窗口。

启示:如何与“可预见危机”共存?

个人层面:备足1周应急物资(水、食物、手电筒),熟悉疏散路线。

社会层面:需平衡防灾投入与经济成本,例如提升建筑抗震标准与优化供应链韧性。

科技方向:发展更精准的短期预警技术(如AI分析微震数据),缩短海啸响应时间。

日本3·31报告不仅是一份灾难预测,更是对现代社会的警示:在自然规律面前,人类既需敬畏,也要以科学为盾、以合作为剑。与其纠结“何时发生”,不如思考“如何共存”。